본문

1969년, 미국의 닉슨 대통령은 아시아 동맹국들에 ‘자국 안보는 자국 스스로 해결할 수 있어야 한다’는, 이른바 ‘닉슨독트린’을 발표하였습니다. 이에 따라 주한미군 약 2만 명이 철수하였고, 정부는 방위 공백 위기를 극복하기 위해 국방과학연구소(ADD)를 설립하여 주요 무기의 국내 개발을 단행하였습니다. 그렇게 대한민국의 방위산업이 태동했고, 돌이켜보면 전화위복(轉禍爲福)의 계기였습니다.

그로부터 반세기가 지난 2025년, 트럼프 대통령은 관세를 무기로 동맹국들에 더 많은 방위비를 부담과 자주국방에 대한 책임을 요구하고 있습니다. 그런데 예전과는 상황이 많이 달라졌습니다.

1. K-방산의 현 주소

2. 트럼프 2.0, 무엇이 위기이고, 기회인가?

3. 제 언

1. K-방산의 현 주소

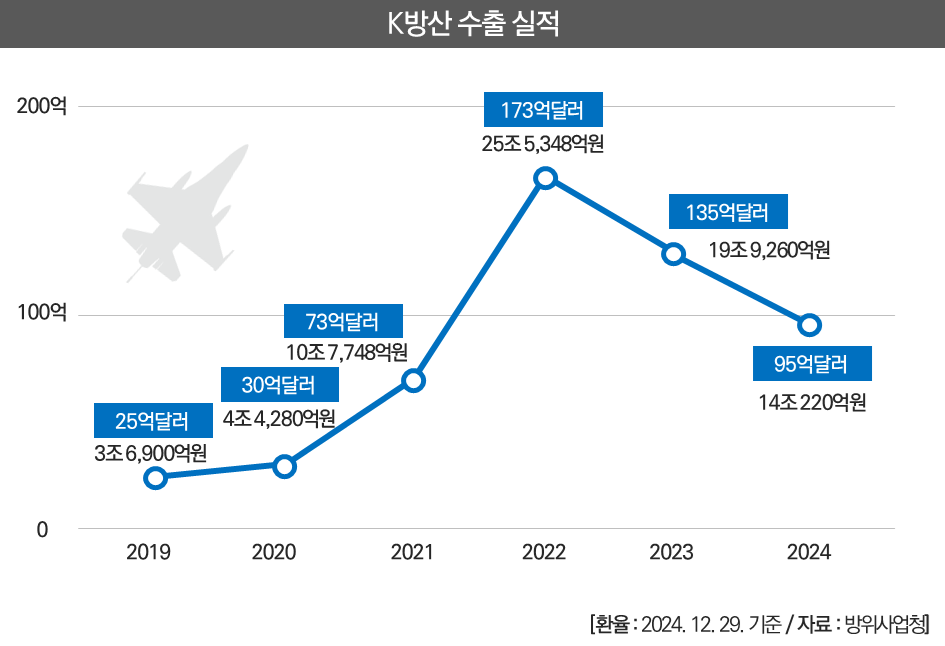

2020년까지 약 30억불 수준이었던 방산수출 규모가 2021년을 기점으로 73억불로 증가하더니 2022년에는 173억불까지 급증했습니다. MB정부를 기점으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 시작했던 K-방산이 러시아-우크라이나 전쟁과 미-중 갈등을 기화로 폭발적으로 성장하게 되었습니다.

국내 방산업체들의 주요 성과

현재 한화에어로스페이스의 K9 자주포는 전 세계 자주포 시장 점유율 1위를 차지하였고, 현대로템의 K2 전차는 독일의 레오파르트 전차를 제치고 폴란드 시장에 진출하였습니다. 한국형 패트리어트 미사일로 불리는 엘아이지넥스원의 천궁-II는 폴란드뿐만 아니라 사우디아라비아, 이라크 등 중동 국가의 방공망 강화에 크게 기여하고 있습니다.

비단 지상 무기만이 아닙니다. 한국항공우주산업(KAI)도 FA-50(경공격기)를 폴란드, 이라크 등에 수출하였고, 이집트에 국산 헬기 수리온을 수출하는 계약을 성사시켰습니다. 한화오션은 폴란드의 ‘오르카 프로젝트’와 캐나다의 잠수함 도입 사업 등 대규모 해외 잠수함 사업에 참여하고 있으며, HD현대중공업도 페루와 함정 4척을 공동 건조하는 계약을 체결함으로써 함정 분야의 수출 실적을 늘려가고 있습니다.

새로운 국면

이처럼 당초 자주 국방 목적으로 출발했던 방위산업이 이제는 대한민국 경제의 새로운 성장동력이 되고 있습니다. 다만, 2022년 173억불로 최고치를 달성했던 방산 수출액이 2023년 135불, 2024년 95억불로 2년 연속 감소하고 있어 일각에서는 K-방산의 성공이 러시아-우크라이나 전쟁의 반짝 특수에 불과할 수 있다는 시각도 존재합니다. 이와 같은 상황에서 트럼프 2기 행정부 출범이 새로운 변수로 등장하였습니다.

2. 트럼프 2.0, 무엇이 위기이고, 기회인가?

(1) 방위비 지출 압박에 따른 시장 확대

트럼프 대통령은 2025년 1월 23일(현지 시간) 스위스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 NATO 회원국은 방위비 지출을 GDP 대비 5%까지 늘려야 한다는 입장을 밝혔습니다. 32개 회원국 중에서도 특히 GDP 대비 방위비 지출이 낮은 스페인(1.3%), 캐나다(1.4%), 이탈리아(1.5%), 포르투갈(1.55%)은 발등에 불이 떨어진 상황입니다.

글로벌 방산시장 확대와 K-방산

NATO회원국의 방위비 지출 증가는 국내 방산업체들에 새로운 기회가 될 수 있을 것입니다. 국내 무기체계는 미국 및 NATO 기준에 따라 설계가 이루어져 NATO 회원국 및 서방국가들이 운용하기에 용이하면서도 미국 및 유럽산 무기보다 가성비가 높다는 장점이 있습니다. 또한, 고객이 원하는 시점보다 더 빠르게 납품이 가능하다는 점도 큰 강점입니다. 따라서 방위비 지출 증가로 글로벌 방산 시장의 규모가 확대되는 것은 K-방산에도 새로운 기회를 제공하게 될 가능성이 높습니다.

미국 방산업체들의 시장 확대

반면, 이러한 변화가 오로지 한국만을 위한 기회는 아닐 것입니다. 미국 우선주의(America First)를 핵심 기조로 삼고 있는 트럼프 행정부는 방위비 압박카드를 어떤 식으로든 자국의 전략적·경제적 이익을 극대화하는 방향으로 사용하려 할 것은 자명합니다. 동맹국의 방위비를 우선적으로 미국산 무기를 구매하는데 사용하라고 요구할 수도 있습니다. 실제로 트럼프 1기 행정부 때도 ‘안보 무임승차론’을 내세우면서 한국, 일본, 대만을 비롯한 동맹국들에 미국산 무기 구매를 요구했던 적이 있습니다. 2기에는 더욱 노골적으로 동맹국의 방위비 지출을 늘리도록 하고, 이를 통해 자국 방산업체(록히드마틴, 보잉, 노스롭그루만 등)의 매출 증대와 일자리 창출 효과를 챙기려 할 수도 있습니다.

EU국가들의 역내 협력

EU 국가들이 유럽 방산 시장을 활성화시키려는 움직임도 무시할 수 없습니다. 유럽의 일부 국가들은 늘어날 국방비를 효율적으로 지출하기 위한 대안을 이미 마련하고 있습니다. 영국과 폴란드는 2025년 1월 17일(현지 시간) 새로운 방위 조약을 체결하였는데, 향후 브리스톨에 공동 프로그램 사무소를 신설하여 폴란드에 차세대 방공 시스템 제공을 위한 40억 파운드(약 7조원) 규모의 파트너십에 나설 것이라고 밝혔습니다. 프랑스와 독일도 지난 해부터 기존의 레오파르트 전차(독일)와 르클레르 전차(프랑스)를 대체할 차세대 주력 전차를 공동 개발하기 시작했습니다. 나아가, EU는 기존의 20%였던 역내 무기 구입 비중을 2035년까지 60%로 올리겠다고 공표한 상황입니다.

이처럼 트럼프 2기 행정부에 세계 각국의 방위비 지출이 늘어나게 되는 상황은 새로운 기회가 될 것임은 분명하나, 그 기회는 온전히 K-방산의 몫이 아닐 수도 있습니다.

(2) 미국에 대한 함정 수출 및 유지보수 사업 기회

트럼프 대통령은 미군의 재래식 무기를 현대화하겠다는 공약을 내걸었습니다. 그리고 2024년 11월 대선에서 승리한 후 한국과의 첫 통화에서 함정 건조와 MRO(유지·보수·정비) 분야에서의 협력을 언급하였습니다. 2025년 1월 6일 휴 휴잇(Hugh Hewitt) 라디오 쇼 인터뷰에서는 미국의 열악한 조선 능력을 지적하며, 중국의 빠른 군함 건조 속도에 비해 미국이 뒤처지고 있다는 우려를 표명한 적도 있습니다.1 현재 글로벌 조선시장에서 미국의 점유율은 0.13%에 불과하며, 미국 내 건조 비용은 해외 대비 약 2배에 달합니다.2 이러한 상황에서 트럼프 대통령은 미 해군력 증강을 위해 동맹국의 조선소를 활용하는 방안을 적극 검토하겠다고 밝히면서 한국을 최적의 파트너로 염두하고 있습니다.

K-방산 진출의 미국 법령상 제약 : 존스법(Jones Act), 번스-톨레프슨 수정안(Burns-Tollefson Amendment) 등

트럼프 대통령의 강력한 협력 의지를 실천하기 위해서는 넘어야 할 산이 있습니다. 현행 미국 법령은 외국에서 건조한 함정을 수입하거나, 미국 함정을 유지, 보수하는 것을 모두 금지하고 있습니다. 구체적으로, 번스-톨레프슨 수정안(Burns-Tollefson Amendment)은 미 해군 함정과 그 주요 부품의 해외 건조를 엄격히 제한하고 있습니다. 현재 이 수정안은 미국 법전 10 U.S.C. § 8679로 성문화되어3 존스법(Jones Act; 연안무역법4)과 함께 미국 조선산업 보호의 근간이 되고 있습니다. 미 해군 함정의 MRO 시장 역시 국내 방산업체들에게 매력적인 기회로 보일 수 있지만, 이 또한 현행 미국 법령에 의해 제한됩니다. 미국 법전 10 U.S.C. § 8680은 미국이나 괌에 모항을 둔 해군 함정이 미국 또는 괌 이외의 조선소에서 정비, 수리, 또는 개조되는 것을 금지하고 있습니다.5

상원과 하원 모두 공화당이 장악하고 있기는 하나, 입법부를 통한 법령의 개정은 단 기간 내에서는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 또한, 미국 조선산업을 보호하는 법령을 개정하는 것은 트럼프 대통령의 미국 우선주의 기조에도 부합하지 않습니다. 이에 한미 양국은 이와 같은 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 협력이 가능한 방안을 모색하고 있습니다.

협력을 위한 대안 마련 : 지역유지보수프레임워크(RSF), 함정정비협약(MSRA) 등

미국의 경우 2024년 5월, 미국 국방부는 ‘지역 유지보수 프레임워크(Regional Sustainment Framework, RSF)’를 발표했습니다. 이 계획은 일본, 한국, 호주, 싱가포르, 필리핀 등 인도-태평양 지역 5개국에 군수 정비 허브를 구축하여, 주요 전투 플랫폼의 유지보수를 미국 본토로 보내지 않고 작전 지역 근처에서 수행할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 또한, 미국 의회는 자국의 조선업 역량을 강화하기 위해 2024년 12월 19일 ‘미국 번영과 안보를 위한 조선업 및 항만시설법(SHIPS for America Act)’를 발의하기도 했습니다.

한국의 경우, 한화오션 및 HD현대중공업 2024년 7월 미 해군과 함정정비협약(Master Ship Repair Agreement, MSRA)을 체결하여 5년 간 미국 함정의 MRO 사업 입찰에 참여할 수 있는 자격을 획득하였고, 이를 바탕으로 지난 해 2건의 MRO 사업을 수주하였으며, 2025년에도 미국 함정 MRO 사업의 기반을 더욱 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 한화그룹은 2024년 12월 미국 필라델피아에 위치한 필리조선소(Philly Shipyard) 인수를 완료함으로써 미국 방산시장 진출을 위한 발판을 마련하였습니다.

이처럼 트럼프 2기 행정부는 중국과의 조선 능력 격차를 극복하는데 총력을 기울일 것이고, 그 과정에서 한국에 대한 러브콜도 계속될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 호주의 신형 호위함 사업에서 한국은 탈락하고, 일본과 독일이 최종후보로 선정된 점을 고려할 때, 일본도 미국의 동맹국으로서 강력한 경쟁상대가 될 수도 있을 것입니다.

(3) 국방상호조달협정(RDP-A) 체결 지연

지난 해부터 논의되어 온 한미 간 국방상호조달협정 체결이 지연되고 있습니다. 국방상호조달협정은 방위산업 시장 개방에 관한 법적 권리와 의무사항을 다루는 ‘방산 FTA’로서 협정국은 ‘미국산우선구매법(BAA)’에 따라 부과되는 50%의 가격 패널티 적용이 면제되고, 화학전 방호장비 등에 대한 미국산 구매의무도 면제되는 등의 여러가지 혜택을 받게 됩니다. 무엇보다 미국산우선구매법이 적용될 경우 각종 패널티를 피하려면 미국산 구성품의 원가가 전체 60%를 초과해야 하고, 2029년부터는 75%까지 기준을 강화하려는 상황이라 미국 방산시장에 진출하기 위해서는 국방상호조달협정 체결이 필수적입니다.

그런데 America First를 표방하는 트럼프 행정부는 국방상호조달협정을 일종의 관세 완화로 인식할 가능성이 높습니다. 미국 방산기업 우선 조달 원칙을 고수하려 할 것이고, 방산 시장 개방에 따라 미국의 첨단 기술이 중국 등으로 유출되는 상황을 엄격하게 관리하여 할 것입니다. 그 결과 한국과의 국방상호조달협정도 당초 계획보다 체결 시점이 지연되거나, 면제 혜택을 축소할 수 있습니다. 또한, 미국의 이익을 높이기 위해 다른 요구사항이 추가될 수 있고, 최악의 경우 원점부터 재검토할 가능성도 배제할 수 없습니다.

최근 미국의 대표적인 보수 싱크탱크인 헤리티지 재단은 ‘2025년과 그 이후의 한미 전략적 경제 파트너십을 위한 의제’라는 보고서를 발간하였는데, 다행히도 보고서는 한국과의 국방상호조달협정 체결을 우선적으로 추진해야 한다는 입장을 담고 있습니다. 국내 방산업체들이 미국 시장에 순조롭게 진출하기 위해 국방상호조달협정이 신속히 체결될 필요가 있습니다.

(4) 중동 시장에서의 경쟁 심화

팔레스타인 무장 정파 하마스가 이스라엘을 기습공격한 이후 중동 지역의 불안정성이 극에 달하였고, 그로 인해 중동 국가들이 자국 방어력을 강화하려는 과정에서 무기 수요가 급증하였습니다. 그런데 미국 바이든 행정부는 중동 국가들의 인권 문제를 이유로 방산 수출을 통제하는 정책을 펼쳤습니다. 예를 들어, 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)를 인권 침해국으로 분류하여 미국산 무기 수출을 제한하였습니다. 그로 인해 K-방산이 대체제로 떠오르게 되어 중동 지역에 대한 수출이 증가했던 측면이 있습니다.

그런데 트럼프 2기 행정부가 들어서면서 기존의 수출 통제 정책은 더 이상 유지되기 어려울 것입니다. 트럼프 1기 행정부 시절을 돌이켜보면, 기존의 오바마 행정부 시절 인권 문제로 제한되었던 무기 수출을 재개하여, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)와 대규모 무기 수출계약을 체결한 적이 있었습니다. 심지어, 2019년 의회에서 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에 대한 무기 판매를 중단하라는 결의안을 통과시켰음에도 이에 대해 거부권을 행사하여 무산시킨 적도 있습니다. 이미 2024년 8월경 사우디아라비아에 대해서는 공격용 무기 판매 금지를 해제하였고, 머지 않아 나머지 중동 국가에 대한 제한도 사라질 가능성이 높습니다.

결과적으로 트럼프 2.0시대에는 중동의 방산 시장에 대해서도 적극적으로 Buy American 정책을 펼쳐 나갈 것이고, 이는 K-방산의 기존 입지에도 영향을 미칠 것입니다.

3. 제 언

K-방산의 약진이 다소 주춤하는 가운데 트럼프 2기 행정부가 출범하였고, 이는 글로벌 방산시장의 새로운 변수가 되고 있습니다. 글로벌 방산 시장의 전통 강자인 미국, 유럽과의 경쟁이 격화될 것으로 보이고, 특히, 유럽은 탈냉전 후 방산 수요 위축으로 방위산업이 크게 타격을 입었다가 최근 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 신속히 무기 생산 체계를 재정비하고 있어 한국도 고삐를 늦출 수 없는 상황입니다.

민간에서는 인공지능(AI) 기반 자율시스템, 첨단 소재 부품 개발 등을 통해 가성비뿐만 아니라 기술적으로도 우위를 점하기 위한 노력이 필요하고, 정부는 불필요한 규제를 철폐하고, 재정적 지원을 늘려 나가야 할 것입니다. 또한, 미국이 관세 장벽을 높이고, EU가 경제 블록화를 강화하는 상황에서 기업들이 적극적으로 현지화 전략을 추진할 수 있도록 다방면으로 조력할 필요도 있습니다. 현지에서 발생하는 정치적 문제를 외교적으로 해소하고, 현지의 법적 이슈(특히, 지식재산권 문제)를 신속하고, 정확하게 해결할 수 있도록 적극 지원해야 할 것입니다. 그리고 당장에는 관세, 방위비 등의 카드를 들고 나올 트럼프 대통령과의 협상에 앞서 만반의 준비를 해야 할 것입니다.

법무법인(유한) 화우 GRC센터는 국회·정부·공공기관 등 각 분야에서 수년간 입법과 정책을 다루며 실력을 쌓아 온 베테랑급 전문가들이 국회의 상임위 구성에 맞춰 화우의 각 그룹에 소속되어 언제 어디서든 최상의 솔루션을 제공하는 시스템은 화우 GRC센터의 강점이며 GRC센터가 빠르게 성장할 수 있었던 원동력입니다.

1 Justin Katz. 2025년 1월 6일. Trump slams Navy’s frigate program over cost increases. Breaking Defense.

https://breakingdefense.com/2025/01/trump-slams-navys-frigate-program-over-cost-increases/

2 Morgan Phillips. 2015년 1월 7일. Trump threatens to tap allies for military shipbuilding if US can’t produce. Fox News.

https://www.foxnews.com/politics/trump-threatens-tap-allies-military-shipbuilding-us-cant-produce

3 10 U.S.C. § 8679(a).

4 Comptroller General of the United States. 1991년 10월 22일. Application of Foreign Shipyard Construction Prohibitions to Inflatable and Rigid

Hull Inflatable Boats (Decision B-218497.2). Government Accountability Office.

5 10 U.S.C. § 8680(a).

- 관련 분야

- #GRC센터

- #방위산업 · 공공계약